|

博 物 館 ニ ュ ー ス |

| 過去の記事 1998年 9月 | 10月 | 11月 | 12月 1999年 1月 | 2月 | 3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12月 2000年 1-3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9-10月 | 11-12月 2001年 1-2月 | 3-4月 | 5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10月 | 11月 | 2002年 12月-1月 | 2月-4月 | 5月-6月 | 7月-8月 | 9月-11月 | 2003年 12月-1月 | 2月-4月 | 5月-6月 | 7月-8月 | 9月-3月 | 2004年4月-6月 | 7月−12月 | 2005年1月-5月 | 6月-8月 | 9月 | 10月-1月 | 2006年 2月-4月 5月-7月 | 8-12月 |

| 2007/7/10 | ||

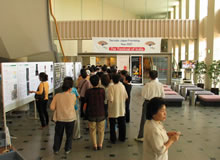

インド仮面舞踊「セライケラのチョウ」無事終了! 去る7月10日中泊町総合文化センターパルナスにおいてインド仮面舞踊「セライケラのチョウ」公演が開催され、町内外から参集した約500名の観客を前に、幽玄な古典舞踊が次々と披露されました。 本公演は、国外の多様な芸術・民族文化に係る関心・興味を涵養し、グローバルな人材を育成することを趣旨として、中泊町社会教育課・文化ホール・博物館・図書館が主催したものです。文化複合施設のメリットを最大限に活用するため、館内部署が連携・協力しながら、それぞれ得意な手法による「文化交流ワークショップ」「本公演」「インド舞踊&セライケラパネル展示」「インド関連書籍ブックフェア」等を併催することによって、成果の相乗効果をねらったものです。 インド舞踊・仮面舞踊について全く予備知識がない状態でのスタートとなりましたが、「セライケラ仮面舞踊公演実行委員会」ならびに「NPO法人日印交流を盛り上げる会」のバックアップによって、実り多い公演となりました。この場を借りて両会には衷心より感謝申し上げます。 さて「セライケラのチョウ」そのものの感想ですが、素人ながら、神に捧げる舞踊形態・構成・演目・器楽演奏からは「神楽」や「舞楽」、また緩急のある舞踊技術・表現法等は日本の「能楽」と西洋の「バレエ」の中間といった印象を持ちました。同様に、演目内容に関する知識があるなしで、ずいぶんと理解が違って来るようにも思われます。 また仮面によって、ダンサーの表情や個性は全く見えないことから、自ずと視点は身振りや手足の複雑な形で表現される動作に向かうことになります。したがって、本来のチョウ・ダンスがそうであるように、ダンサーの近くで鑑賞した場合、そうしたダンサーの微妙な表現や息づかい、足音や空を切る音が五感で体感されます。かがり火の灯った野外では、揺らめくダンサーの陰影とともによりいっそう幻想的に感じることでしょう。 一方遠方では、ダンサーの発する表現の諸情報が次第に届きにくくなり、いきおい目立つ仮面に視点が集中することが予想されます。仮面がゆるゆると動く平板な舞踊に見える恐れさえあるといってもよいかも知れません。ダンサー苦心の表現を余すところなく感じ取れるよう、ステージ前方で鑑賞されることをおすすめいたします。 なお今回のパネル展示にあたって参照した「セライケラのチョウ」関連WEBのなかでは、以下の解説ページ中の一節が印象的です。

また次のページも参考になります。ご参照くださいませ。

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2007/6/22 | ||

インド仮面舞踏「セライケラのチョウ」開催のご案内! インド北東部セライケラに伝わる仮面舞踏は、シヴァ神に捧げる祭りの最後に演じられる古代インドの神々の世界を表現した幽玄かつ神秘的な踊りです。長年セライケラ王家によって保護されてきたインドを代表する仮面舞踏をご鑑賞ください。 日時:2007年7月8日(日)午後2時〜4時(開場1時) 場所:中泊町総合文化センターパルナスホール 入場料:無料(整理券が必要です) 問合せ:中泊町博物館(電話0173-69-1111) *詳細についてはこちらをご覧下さい→「2007年日印交流年イベント〜インド仮面舞踊・セライケラのチョウ公演〜」HP |

|

|

| クリックすると大画面でご覧になれます | ||

|

|

|

| 2007/5/5 | ||

春の企画展「開拓魂-竹田地区のあゆみ-」開催中! 岩木川下流部に位置する竹田地区は、国営十三湖干拓建設事業に伴う開拓集落であり、戦後まもない時期に入植が始まりました。茫漠たる芦原、資源不足、腰切田、地吹雪、融雪洪水、メタンガス混じり井戸水・・・等々、泥炭地帯の開拓は苦難に満ちたものでしたが、官民一体の取り組みによって、10周年記念式典を迎える頃には地域を代表する美田地帯に生まれ変わりました。 |

||

|

|

|

| 2007/1/10 | ||

今泉分館冬季閉館! 中泊町博物館今泉分館は、12月1日より3月31日まで冬季閉館となります。同分館は、今年夏の開館以来、学校や団体を中心に五百名以上が来館しました。今年は4月1日(日)より開館予定です。なお、ご利用の際は事前の予約が必要となりますのでご注意ください(対応できない場合もありますので予めご了承くださいませ)。 |

||

|

|

|