|

博 物 館 ニ ュ ー ス |

| 過去の記事 1998年 9月 | 10月 | 11月 | 12月 1999年 1月 | 2月 | 3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12月 2000年 1-3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9-10月 | 11-12月 2001年 1-2月 | 3-4月 | 5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10月 | 11月 | 2002年 12月-1月 | 2月-4月 | 5月-6月 | 7月-8月 | 9月-11月 | 2003年 12月-1月 | 2月-4月 | 5月-6月 | 7月-8月 | 9月-3月 | 2004年4月-6月 | 7月-12月 | 2005年1月-5月 | 6月-8月 | 9月 | 10月-1月 | 2006年 2月-4月 5月-7月 | 8-12月 | 2007年 1月-7月 | 8月-9月 | 10月-11月 |

| 2008/04/02 | |||||

小泊地区に伝世する青玉! 海処である小泊地区には、珍しいものがたくさんあります。今回紹介するのは浄土真宗西願寺(西山徹住職)さんに伝わる「青玉」です。青玉とは、アイヌ民族が好んで着用したガラス製のいわゆる「アイヌ玉」であり、「虫巣玉」「山丹玉」とも称されました。 アイヌの人びとの装身具の中でも、ガラス玉だけで作った首飾りを「タマサイ」、金属製の装飾板を伴ったものは「シトキ」とも呼称されますが、青玉はいずれにも用いられます。 西願寺に伝わる青玉は、小泊地区旧家よりもたらされたものであり、先代住職が2連の数珠に改装したものだとされます。1つは 径9.0㎝で青玉46個、2つめはやはり 径9.0㎝でやや大きめの青玉38個ほかから構成されています。本来は後述する鰺ヶ沢町来生寺蔵の1連(径15.0㎝、青玉53個前後)と一繋がりのものであったとされますが、原状の復元は困難であり、本来の形態も不明といわざるをえません。 青森県内所在の青玉については、遺跡出土資料ならびに西願寺蔵の資料を除くと、鯵ヶ沢町来生寺と深浦町円覚寺においても確認されています(青森県立郷土館 2004『蝦夷錦と北方交易』)。うち鯵ヶ沢町来生寺蔵の資料は、西願寺よりもたらされたものであることから、県内には少なくとも西願寺蔵ならびに円覚寺蔵の2種類の青玉群が存在したことになります。 なお両寺ともに、「蝦夷錦」が確認されている点も興味を惹かれます。蝦夷錦は清朝が周辺民族に下賜した絹織物の官服・反物であり、山丹交易(山丹人(ウィルタ・ニブフ等の黒龍江下流域に住む北方民族)と樺太アイヌとの交易)によって当時の蝦夷地や本州にもたらされたものと考えられています(青森県立郷土館 2004『蝦夷錦と北方交易』)。 中村和之氏は、それらの交易ルートについて、北京からアムール川を下って、間宮海峡を渡ってサハリン、さして蝦夷地を経て、本州に至る5,000㎞に達する長大なものを想定し、アイヌ民族により重要視された青玉もこれらのルートによってもたらされた可能性を説いています(中村和之 2004「蝦夷錦・青玉と北方交易」『蝦夷錦と北方交易』青森県立郷土館)。 アイヌ墓から出土したタマサイ・ガラス玉を中心に考古学的な検討を行った関根達人氏は、玉の長径を基準に、大玉(2㎝以上)・中玉(1㎝以上2㎝未満)・小玉(1㎝未満)に分類したうえで次のような変遷過程をまとめまています(抜粋)(関根達人2007「タマサイ・ガラス玉に関する型式学的検討」『アイヌ文化の成立と変容‐交易と交流を中心として‐』法政大学国際日本学研究所)。

また佐々木利和氏も、極東の民族事例より、直径1㎝以上の青玉については江戸や大阪でつくられた日本製のもの、1㎝以下のものは大陸からもたらされた可能性が高いとしています(佐々木利和2001『アイヌ文化誌ノート』吉川弘文館歴史文化ライブラリー128)。西願寺青玉が、長径1㎝未満の小玉のみで構成されること、青玉の比率が高いということからすれば、18世紀以前に製作された大陸産のものであり、山丹交易等によってもたらされた可能性も考えられます。 山丹交易によってもたらされたものであるという確証を高めるためには、鉛の同位体比等に基づいた産地分析等が必要ですが、近世の小泊地区が、漁場経営や交易を通じて、蝦夷地と関わりが深かったという歴史特性を物語る重要な資料といえるでしょう。 |

|||||

|

|

|

|||

西願寺青玉01 |

西願寺青玉02 |

西願寺蝦夷錦 |

|||

| 2008/02/17 | |||||

青森県初のオリンピック出場選手! 今年はオリンピック・イヤー、8月8日~24日中華人民共和国の首都北京を主会場とした第29回夏季オリンピックが開催されます。日本人選手の活躍に期待が高まりますが、ところで青森県初のオリンピック出場選手が中泊町中里出身の陸上選手ということをご存じでしょうか。栄えある第1号は、昭和3年(1928)オランダのアムステルダムで開催された第9回オリンピックに出場した井沼清七です。 井沼清七は、明治40年(1907)中里生まれ、昨年がちょうど生誕100周年ということになります。中里尋常小学校高等科卒業後、県立弘前中学に進んで陸上競技を始め、早稲田大学に進学後、山本忠興の指導により、素質を一気に開花させました。 |

|

||||

織田幹雄・南部忠平・西田修平など後のメダリスト達と一緒に400mリレーに出場し、多数の記録を樹立するとともに、アムスタルダムオリンピック出場選手に抜擢され、名スプリンターとしての地位を確立しました。 残念ながら井沼自身の決勝進出はかないませんでしたが、陸上競技では、男子三段跳びに出場した織田幹雄が悲願の金メダル、また女子800mで壮絶なレースを繰り広げた人見絹枝が、日本女子最初のメダリストとなった記憶に残る大会として知られます。 なお、井沼清七の詳細な記録等については、下記のページをご参照ください。 なお、井沼が記録を更新した大会「ス・ノ・ゴ三巴戦」とは、当時のスパルタ(青森中学関係者)・ノーブル(青森師範関係者)・ゴルゴン(弘前中学関係者)各チームによる対抗戦を意味します。 五輪イヤーにちなんだ話題をもう一つ。中泊町博物館のすぐ向かいに「五林神社」があります。「五林」地区の産土神として敬われていますが、江戸時代前期に製作された中里村古絵図「貞享の絵図(中泊町指定文化財)」では、「五輪村」と表記されていることから、もともとは「五輪」地区の「五輪神社」だったのかも知れません。 「五輪」という地名ならびに神社名が、五林神社のご神体「五輪塔(中泊町指定文化財)」に由来することはほぼ確実です。同五輪塔は、鎌倉時代後期から室町時代前期の造塔が推定されており、中世五輪塔としては青森県内最大クラスの大きさを誇っています。義経伝説にまつわる伝承もある五輪塔と五林神社ですが、オリンピックイヤーにちなんで一度お参りしてみませんか。井沼清七のようにオリンピック出場のご利益があるかも・・・。 |

|||||

|

|

|

|||

井沼清七のロケットスタート |

アムステルダム五輪陸上選手団、人見絹枝(前列右から2人目)、織田幹雄(後列左から3人目)、井沼清七(後列左から5人目) |

五林神社 |

|||

| 2007/12/22 | |||||

ロシアの鋳銅製イコン! 先日博物館に、小泊地区在住の方より興味深い資料が持ち込まれました(右写真)。先祖代々伝わったものだそうですが、由来等については全く分からないので、博物館で正体を見極めてくれないかということでした。 手のひらサイズで観音開きの扉が付いており、鋳銅製のようです。中央には、法衣をまとい、十字架を手にした聖人らしき人物が配置されており、一見してキリスト教にかかわるものと考えられました。 |

|||||

さらなる手がかりは、ロシア語らしきアルファベットと、上下に一本づつ横棒が加わった独特の形をした十字架です。「八端十字架」あるいは「ロシア十字」と称されるもので、主にロシア正教会などの東方諸教会で用いられる十字架のようです。東方正教会といえば、崇拝の対象となったのが「イコン(聖像)」。通常、イコンは板や紙に描かれたものが主体らしいですが、WEBで検索すると鋳銅製のものも認められます。 「東方教会」「イコン」をキーワードにしていろいろ検索したところ、「Иконы, распятия, складни 」なるページがヒットしました。ロシアのオークション関連のページらしいですが、その中に全く同じイコンが掲載されていました。

また「RUSSIAN ICON GALLERY(http://www.russian-icon.com/)」を参照したところ、同様の資料は、携帯用のイコンとされ、18世紀を中心に製作されたものが多いということが分かりました。 また中央の聖人については、肖像の特徴から「聖ニコラウス」の可能性があります。聖ニコラウスは、 東方教会で重要視される聖人で、サンタクロースのモデルともされています。また船乗りの守護聖人としても知られているそうです。 所有者の先祖は、戦前まで千島列島で漁を行っていたそうですから、ロシアとの接点がないわけではありません。思わず、帝政ロシア→ロシアの船乗り→千島列島→小泊の船乗り→小泊という、近世のサンタン交易なみの伝来ルートを想像してしまいました。結局詳細はわかりませんでしたが、思いがけずクリスマスにふさわしい資料を紹介することが出来ました。 |

|||||

| 2007/12/11 | |||||

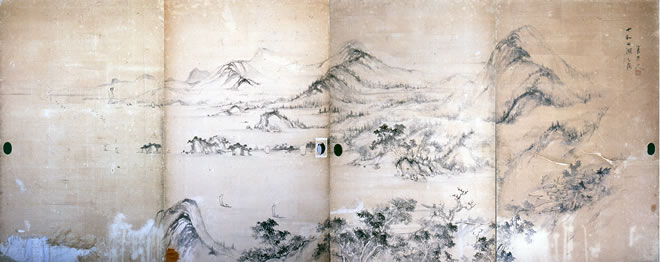

『蓑虫山人画襖絵』文化財指定へ! 福浦塚本家より寄贈された『蓑虫山人画襖絵』が、このほど中泊町文化財審議会(村越潔会長)の答申をうけ、町文化財に指定される見通しとなりました。 岐阜県に生まれた蓑虫山人は、48年間にわたって諸国を放浪し、折々の居偶先に宿代がわりの絵画を残しています。中泊地域にも度々訪れ、明治15年(1882)には中里古川家、小泊秋元家に滞在したほか、塚本家には明治20年ころ寄寓したと考えられます。現在残されている絵画数から勘案して、かなりの長期間にわたって滞在したようです。 |

|

||||

藤田教育長に答申書を手渡す村越会長 |

|||||

今回指定された山人画は、塚本家の襖8帖の両面に貼られていたものであり、全部で18幅あります。軸装に適した40㎝(一尺二寸立)~50㎝(一尺五寸立)幅のものが主体ですが、なかには「十和田湖之図」「八耕田岳之図」のように幅二間前後に達する県内最大級の大作も含まれています。墨一色で雄渾に描かれたこれらの風景画は、蓑虫山人の頂点を示すものであり、美術史的にも重要な作品と考えられる点が評価されました。 博物館では、今後定期的に公開していく予定ですので、その際はぜひご鑑賞ください。以下では主な作品を紹介します。 すべての作品をご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください→「中泊町所在の蓑虫山人資料」(PDF;1.39mb) |

|||||

|

|||||

「十和田湖之図」 |

|||||

|

|

|

|

|

|

「山水図」 |

「花鳥図」 |

「山水図」 |

「文房図」 |

「山水図」 |

「養老泉之図」 |