|

博 物 館 ニ ュ ー ス |

| 過去の記事 1998年 9月 | 10月 | 11月 | 12月 1999年 1月 | 2月 | 3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12月 2000年 1-3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9-10月 | 11-12月 2001年 1-2月 | 3-4月 | 5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10月 | 11月 | 2002年 12月-1月 | 2月-4月 | 5月-6月 | 7月-8月 | 9月-11月 | 2003年 12月-1月 | 2月-4月 | 5月-6月 | 7月-8月 | 9月-3月 | 2004年4月-6月 | 7月−12月 | 2005年1月-5月 | 6月-8月 | 9月 | 10月-1月 | 2006年 2月-4月 5月-7月 | 8-12月 | 2007年 1月−7月 | 8月−9月 | 10月−11月 2007年 1月−3月 |

| 2008/06/18 | ||||

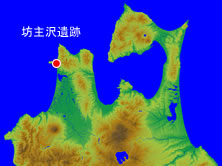

速報!小泊地区坊主沢遺跡試掘調査 このほど「小泊の歴史を語る会(柳澤良知会長)」の協力を得て、坊主沢遺跡の試掘調査が行われました。同遺跡は、小泊漁協近く、眼下に小泊湾を望む高台に位置します。 |

|

|||

離頭銛は、シカ角製と考えられ、逆刺や紐を通す索孔などが認められます。柄の先に装着して、魚類や海獣類の刺突漁に用い、紐をたぐり寄せて獲物を回収します。青森県内では発見例が少なく、縄文時代晩期のものでも数点、弥生時代のものだとすれば初めての出土例となります。 網の錘と考えられる遺物や、石製の銛も出土していることから、坊主沢に住んでいた人々は漁撈を中心とした生活を繰り広げていたと考えられます。 |

||||

|

|

|

||

| 小泊湾を見下ろす台地 | 調査状況 | |||

|

|

|||

| 弥生土器出土状況 | 閉窩式離頭銛出土状況 | |||

|

|

|

||

| 足形土製品(土偶) | 蓋 | 閉窩式離頭銛 | ||

| 2008/05/03 | ||||

プレイバック'50!−竹田開拓のリーダー−竹内正一 湿地帯の開拓という不可能を可能ならしめたのは、十三湖干拓建設事業に伴うハード面での恩恵もさることながら、広大な原野に流された入植者達の血と汗と涙でした。 開拓団のリーダー竹内正一氏は、竹田開拓の変貌を膨大な写真・コメントで記録するとともに、折々の生活を「土歌」と称する短歌で綴りました。開拓に懸けた竹内氏の思いの一端をご紹介します。 |

|

|||

|

||||

「土歌」(抄) 竹内正一作 歌と云い歌にもならない歌作り土の歌とこじつけくらしの記録に 文法も詩的表現法吾れ知らず単語重ねて土歌と唱う いつの日か唯か読む人あると思う今知る人もなきこの土の歌 さい果ての泥炭地帯に身をていし 開拓の灯高くかかげん 十三湖成長記録土の歌唯も知らない吾が残す産 開墾に汗を流してかつおぼゆ 清らかな水この土地になし やは肌の孫をあやして風呂に入る 粉雪まどのすき間より吹こむ 風すごみ すまいおののきゆれ動く開拓部落陸の孤島に 新しい農業の波風強く希望の港 丘のかなたに 今日も又酒のいきおい元気つけ 入植者来る貧うったえに 豊かなる稔りはぐみし農地いま 人影はなく冬は近ずく 師走空主じ出稼 留守をまもる主婦の集り淋しさ憶ゆ 一筋の小さな光り求めつつ歩きつづけし 年はくれゆく 孫たちの背丈をはかり柱に印し すこやかな伸びに親子明るし 泥炭地改良かけて十五年 牛歩にもにて道ははるけき 開拓の昔日の面影今はなく 大地と拓魂の人苦難知るのみ 新しい家はあちこち 吾が家古し 住う家族に淋しさはなし 神棚に彼岸のだんご供えたる妻 何祈るやら柏手の音 出稼ぎの主じ次々帰りきて 米作りの村活気みなぎる 米過剰減反よくせい 身にしみる不安を背おい年の瀬を越す 開拓の苦難にたえて十五年 稔りし拓魂永々に消えまじ 干拓事業竣工の年 米あまり食管制度くずれゆく兆 かってなき減産の嵐 吹きすさぶ幸か不幸の分れ路の年 どの顔も風雪十五年 いばらの道を共に歩きて人生の春 村造り精心一筋 十周年記念の写真顔は明るし 選ばれし拓士の誇り忘れまじ 命をかけた生かいのかけ 拓魂を唱えし吾れが全面轉作 真意も知らず友不審気に 革新の人と云う名にこだわりて やや固くなに吾れは生きこし もろもろの人の憂いと希望のせ 新しい年明けてくれゆく 苦斗の稔り幸いつかみし開拓農 変轉の農業に農魂もえる 幸せは拓魂にありと心に銘じ 歩みみださじと年の始めに 冷害の危険伝えと真険に受ける農なし 豊作を夢みて (『十三湖開拓二十周年記念 竹田部落誌』より) |

|

|||

| 2008/04/11 | ||||

プレイバック'50!−竹田開拓のあゆみ− 岩木川下流部右岸の低地帯に位置する竹田地区は、戦後まもないころ国営十三湖干拓建設事業に伴って誕生した集落です。入植者の募集は昭和26年(1951)に始められ、翌27年(1952)には50戸の入植者が決定し、開拓が始まりました。 茫漠たる芦原、資源不足、腰切田、地吹雪、融雪洪水、メタンガス混じり井戸水・・・等々、泥炭地帯の開拓は苦難に満ちたものでしたが、官民一体の取り組みによって、10周年記念式典を迎える頃には地域を代表する美田地帯に生まれ変わりました。 |

|

|||

そうした竹田地区のあゆみについて、数回にわたって紹介します。→国営十三湖干拓建設事業解説(pdf;686kb) |

||||

|

||||

|

|

|

||

|

|

|

||

第2号幹線道路(西から) |

第2号幹線道路(東から) |

第5号幹線道路(北から) |

||