今泉墓地から見た日露戦争と近世製鉄!

今泉集落墓地前には大きな石碑があり、「顕忠院彰誉義功居士 故 陸軍歩兵上等兵 三上常吉」と刻まれています。日露戦争に出征した陸軍上等兵三上常吉氏(今泉出身)は、明治38年(1905)3月16日奉天付近にて戦死し、勲八等白色桐葉章ならびに功七級金鵄勲章を授与されました。

日露戦争における戦死者慰霊祭祀は、国家靖国神社を頂点として、各県ごとに設置された護国神社、市町村ごとに建立された忠魂碑によって担われました。中泊地区では、帝国在郷軍人会各村分会などによって建立された忠魂碑が、中里神明宮(旧中里村)・富野桜包公園(旧富野村)・上高根稲荷神社(旧内潟村)・小泊小学校(旧小泊村)に残されているほか、三上常吉氏のような個人の忠魂碑が集落墓地前面に建立され、集落単位で祀られる例も認められます。 また今泉集落墓地にはもう一つ興味深いものがあります。墓地入口の右手に小さなお堂があり、通常は扉が閉じられています。御地蔵様でも祀られているかと思いきや、御神体は何と錆びた鉄の塊です。類例を調べてみると、同様の信仰は、南部鉄器の産地である岩手県九戸地方にも認められるようです。同地方では最初の鍛冶操業(初湯;はつゆ)で生成された「初金(うぶがね、おぼがね)」を御神体とする金山神(金山さま)信仰が普及していたとされます(岩手県立博物館 1990『北の鉄文化』)。

『内潟村史』には、今泉唐崎遺跡(安倍太郎屋敷)内にある宝塔様(七面様)に、鋳流しの鉄を掲げた扁額が奉納されているとの記述があります。現在は見あたりませんが、あるいはこれらが現在の今泉墓地お堂の御神体である可能性もあります。 これらの御神体を祀ったのはどのような人々だったのでしょうか。今泉地域には、近世弘前藩の鉄山があったことが知られています。『中里町誌』所載の『鉄山由来(鉄吹手記)』によれば、(記録時から)80~90年ほど前に今泉村領「台所」においてはじめて鉄を吹立、以後中村・朴木沢・小国山・湯之沢・夏山・舞戸等を転山し、近年柏木沢において吹立を行った云々といった記述があります。

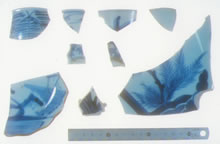

中村・舞戸は現鰺ヶ沢町、小国山は旧蟹田町に比定されますが、それ以外についてはすべて今泉地域に現存する沢名となります。今泉を中心とする鉄山の操業期間が1世紀近くに及び、定期的に場所を変えながら鉄生産を行っていた様子がうかがわれます。ちなみに、今泉地域にはこのほかにも鍋越沢・金平沢・タタラ沢・出羽金山沢・金山沢等の製鉄に関連がありそうな沢名が残されています。 実際、今泉川母沢の右岸台地並びに谷部に位置する今泉母沢遺跡では、大量の鉄滓ほか肥前磁器・瀬戸陶器などおおむね19世紀代と推定される近世陶磁が表採され、近世の製鉄遺跡と考えられています。今泉集落墓地お堂の御神体は、これらの製鉄職人の信仰を物語るものとも考えられます。 |