源氏山又市について

中里地区の先陣を切って津軽神楽が行われた今泉神明宮には、様々な奉納絵馬が掲げられています。そのなかに、幔幕を巡らした陣中で対面する武士を描いた絵馬があります。

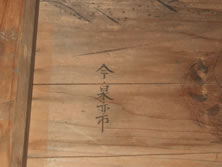

左端には奉納年代と思われる「明治弐拾年」とともに、奉納者「今泉亦市」が見えます。

「今泉亦市」から想起されるのは、明治時代に活躍した力士「源氏山頼五郎」です。今泉出身で、本名は青山又市。青年時代から「山猫」の四股名で活躍していましたが、明治15年田舎館村出身の「一ノ矢(後に大関)」のあとを追って高砂部屋へ入門。同年5月、「今泉」の四股名で初土俵を踏み、明治22年入幕を果たしました。

明治29年には小結に昇進し、四股名を「源氏山」に改名しました。翌30年には関脇に昇進しましたが、道楽好きが高じて平幕に転落、休場がちになるとともにアメリカ巡業の勧誘に乗って渡航計画を立て、明治37年5月協会を除名されました。晩年は恵まれず、青森、北海道と転々と渡り歩いた末、大正8年函館で没しました。

十三湖を見下ろす高台にある今泉賽の河原には、源氏山の名を刻んだ石碑が建立されています。昭和10年7月7日付けの東奥日報には、石碑建立の経緯ならびに、源氏山の生涯について詳細に記されています;

北郡出身源氏山の記念碑計画/ 常陸山時代の快力士

北郡内潟村大字今泉の生んだ力士源氏山関の記念碑が郷土青年団員達の手で建設されんとしている、内潟村青年団今泉支部の藤井支部長外、団員七十五名が発起人となってこの計画をたてたのは大分以前のことであったが、今回源氏山関が大正八年八月三日に函館で客死したことが判明し、今年は十七回忌に当たるので建碑を急ぐこととなり、

奥田十三史談会長、小山内今泉校長、今本同局長、三上同区長、神成同保■会長、高辻学務■長、外崎青日社長、山田本社長が後援して来る八月下旬落成式を挙行することとなった。

◇

源氏山は青山又市と称して元治元年二月二十四日内潟村大字今泉に茂吉長男として生れたが、父茂吉も体躯が大きく、力量優れて船大工を業としていた、又市も幼い頃から力が優れ、手習を弘前藩士加藤常三郎氏に学んだが、相撲を好み、十六才の時西郡館岡村四天竜と称する素人相撲を師として、初めて田舎相撲の呼出し奴となった、翌年十七才の時には同郡柏村岩本森政右衛門の弟子となり、山猫又市と称し、十八才の年には東郡後潟村徳次郎という素人相撲に懇望されたが、断然意を決して東都に走り、当時本県出身で相撲界に異彩を放っていた一ノ矢藤田郎関の手で高砂部屋に入った

◇

最初は山猫又市として大番附にのり、二段目に進んで今泉と改め累進として三役に加わるに及んで源氏山を襲名し、関脇に進み、左り差の特技と、覇気横溢とをもって相撲界の人気者となり、源氏山ファンは全国に続出した

◇

日露戦役中に外国巡業を思い立ち同志を糾合したところ、当時の中堅所が三十余名ずらりと協会を脱退してついてきた、もって源氏山の人望がうかがわれる、弘前出身の時の外務次官珍田捨巳氏を訪ね後援を依頼したところ、珍田次官は

−今我が国の国運が■まり、外国の信用もましてきている時に、相撲を持って行って裸体姿を彼国の人々の目にさらすのは面白くない、戦争が終わってからなら僕が保証して行けるようにしてやる

と思い止まらせ許可する場合は協会の常陸山の方からも願が出ているから、双方立会承諾の上与えることとし、その場へ常陸山も呼んで固く約束させた。

◇

外国巡業が駄目になったので源氏山は脱退組三十余名を引き連れて巡業の旅に出たが、明治三十九年に札幌巡業中、常陸山が何等の諒解なく外国巡業に出でんとしたので、急遽東京に赴き抜身を携えて一刀の下に斬り殺さんとしたが、警察署長その他の仲裁で漸くおさまったという事件もある

◇

地方巡業は源氏山の志と違い、思わしくなく、山形に入ったとき■■冬で、遂に解散の止むなきに■■源氏山は一度脱退した協会に■■屈して復帰を願い、同行の中■■六名を復帰させ、自分はまた■■と放浪の旅に出で、晩年は北■■のファンの同情と義侠に保護■■大正八年八月三日函館市で■■した

◇

源氏山は郷里を忘れず郷土■■々は何時でも厚く遇し、五■■原、金木地方巡業の際には■■友人等を招待し、その上帰■■旅費まで支給して帰村させ■■は郷土の村社に楠公父子桜■■別れの図の板額を寄贈した■■郷土の人々は非常に源氏山■■とし、今回の挙となったも■■あるが、これに源氏山の異■■に当る弘前無尽株式会社専■■締役唐牛敏世氏も協力し、■■方面の関係者も応援してい■■で盛大に建碑される筈であ■■

(昭和10年7月7日東奥日報記事)

春神楽始まる!

去る4月16日、中里地域の先陣を切って、今泉神明宮では津軽神楽が奉納されました。厳かな雰囲気のなか、静寂を破るように太鼓の音が響き渡り、儀式はスタート。松橋宮司による祝詞、氏子達の玉串奉納があり、いよいよ津軽神楽が始まります。本来であれば、神職5〜6名による編制で、「神入舞(かみいりまい)」・「千歳(せんざい)」・「宝剣(ほうけん)」・「磯浪(いそら)」・「天王(てんのう)」などの演目が演じられるそうですが、本日は松橋宮司による一人舞、演目も「神入舞」と「天王」のみの略式となります。

神楽は、緩やかな序盤から、徐々に激しい動きへと転じます。最後は、天井にオニガヤ(中実の丈夫なカヤ;オギ)製の矢を射て終幕となります。この間約20〜30分、中腰のまま舞う所作は、端から見ていてもハードそのものです。なお今泉神明宮は、「今泉神明宮館(城主・年代不明)」という古城址に鎮座し、麓からの比高差は30mに及びます。窓の外に広がる今泉の町並みと十三湖を背景に演じられる津軽神楽はなかなか見応えがありました。

津軽地方の各神社で行われている津軽神楽は、江戸時代中期弘前藩四代藩主信政を祀る高岡霊社(現在の熊野高照神社)に奉納されたのがはじまりとされています。その後津軽全域に普及し、春や秋の例祭に奉納されるようになりました。

十三湖の淡水化と岩木川下流域の遺跡!

東奥日報2010年1月14日夕刊に、「十三湖は淡水湖だった?」という疑問符つきながらも衝撃的な記事が掲載されました。

2010/1/14東奥日報「十三湖は淡水湖だった?/弘大」(WEB東奥)

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2010/20100114160555.asp?fsn=eb33f76037153e93cde084f7e7644d6f

同記事によれば、弘前大学教育学部の小岩直人准教授(自然地理学)らが、十三湖に注ぐ岩木川・山田川・鳥谷川河口のボーリング調査によって得られた土壌サンプルに含まれる珪藻類を分析し、縄文時代前期ころ(約6,000年前)をピークとする縄文海進により汽水湖(いわゆる「古十三湖」)形成→縄文時代後期ころ(約4,000年前)から平安時代(約1,000年前)にかけては、砂の堆積あるいは気候寒冷化による海面低下により淡水湖化→その後再び海水の流入が強まり汽水湖となり現在に至る、という変遷案を提示したとのことです。とくに目を惹くのが、縄文時代後期〜平安時代にかけて、十三湖が限りなく閉塞に近い状況だったとしている点です。

たしかに弥生時代後期(約1,900年前)から奈良時代(約1,300年前)にかけては、津軽全域で集落・住居遺構の激減、水田の途絶ほかの考古学的現象が認められ、気候の寒冷化等と関連づけて考えられています。その延長上に十三湖の閉塞があったとしても、とくに矛盾はみられません。

ただしその前後、縄文時代後・晩期、あるいは平安時代にかけては、十三湖周辺に多数の集落が展開するとともに、縄文時代後期の堂林式土器、同晩期の聖山式土器、平安時代の擦文土器といった北海道系土器が認められます。それらの北海道系文化(とヒト)は、日本海・十三湖・岩木川ルートを経てもたらされたと推定されていることから、十三湖が閉塞していたとすれば、これらの現象はやや解釈しがたいものとなります。

ただしその後に入手した小岩先生の発表資料によれば、「白頭山−苫小牧火山灰(B-Tm)降下時期」ころを契機として淡水から汽水に変遷するといった旨が記されていました。B-Tm降下時期は現在930年代後半と考えられていますが、考古学的には同火山灰降下を前後して土器・建物・集落といった生活要素が大幅に転換することが知られています。

本来北海道系の擦文土器が、十三湖・岩木川水系において急増するのも同火山灰降下後のことですから、そのころ十三湖と日本海が繋がり、再び汽水化するというのは、現象としては整合的です。ただし、この時期の擦文土器の急増は、下北や陸奥湾沿岸地域でも等しく認められる現象であり、十三湖・岩木川水系に限るものでないことは注意が必要でしょう。いずれにしても十三湖の地理的変遷は、当該域の歴史と密接に結びついています。詳報が待たれるところです。

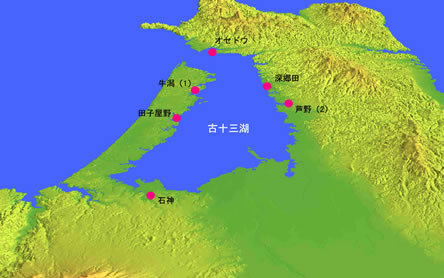

古十三湖推定復元図:縄文時代前期の主な遺跡を繋ぐと、古十三湖のアウトラインが浮かび上がる